ruminews.id – Ketika masyarakat berkumpul dan kembali menyuarakan tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya, yang mereka lakukan sejatinya bukan sekadar menagih janji negara. Pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah tuntutan historis, sosiologis, sekaligus ekologis. Ia lahir dari pengalaman panjang tentang ketidakadilan yang dirasakan bersama, ketimpangan pembangunan, ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam, dan keterasingan rakyat dari pusat pengambilan keputusan. Aksi ini adalah peringatan bahwa kesabaran rakyat memiliki batas, dan suara dari pinggiran tidak bisa terus-menerus diabaikan.

Seruan dari Tanalili pada 5 Januari 2026 menjadi penanda penting bahwa isu pemekaran bukan cerita usang yang dapat dikubur oleh waktu. Justru sebaliknya, tuntutan ini adalah luka lama yang belum sembuh. Akses pelayanan publik yang jauh, fasilitas dasar yang belum merata, serta kebijakan yang sering tidak berpihak pada kebutuhan rakyat membuat api perjuangan ini terus menyala.

Perlawanan ini juga lahir dari keresahan mendalam rakyat Luwu Raya yang selama ini berada jauh dari pandangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Luwu Raya kerap hanya dipandang sebagai wilayah kaya sumber daya alam, tambang, hutan, laut, dan hasil bumi yang dijadikan penopang pendapatan provinsi Sulawesi Selatan. Namun ironi muncul ketika kekayaan itu tidak kembali dinikmati oleh rakyatnya, yang justru hidup jauh dari fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai.

Pemekaran Provinsi Luwu Raya tidak bisa dipersempit sebagai ambisi politik atau agenda segelintir elit. Ia tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari rakyat: petani yang lahannya tergerus kepentingan industri, nelayan yang kehilangan ruang hidup, buruh yang hidup dalam ketidakpastian, serta masyarakat adat yang wilayahnya dikorbankan atas nama investasi dan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Ketika negara terasa terlalu jauh, rakyat pun berusaha mendekatkan negara. Pemekaran menjadi ikhtiar kolektif untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat secara geografis, sosial, dan kultural. Bagi masyarakat Luwu Raya, ini bukan sekadar soal batas wilayah, melainkan soal kehadiran negara yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

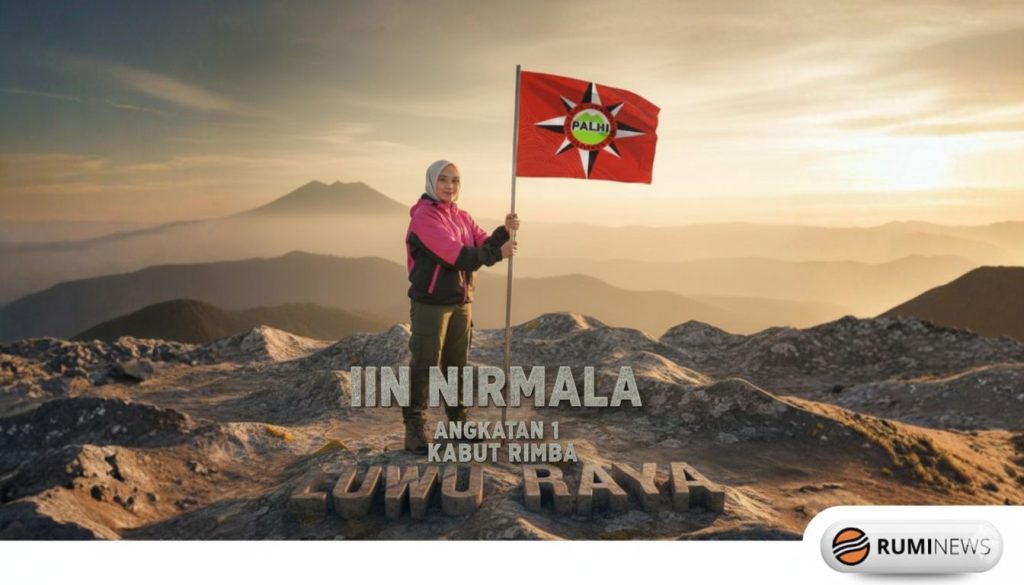

Sebagai seorang perempuan yang lahir dan besar di Luwu Utara, saya tidak melihat isu ini dari menara gading. Saya menyaksikan langsung bagaimana alam Luwu Raya dieksploitasi, bagaimana hutan dibuka tanpa kendali, sungai tercemar, dan tanah adat tersingkir. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, masyarakat lokal justru sering menjadi penonton, bukan subjek utama pembangunan.

Sebagai aktivis lingkungan hidup, saya meyakini bahwa pemekaran bukan hanya soal mendekatkan birokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi tata kelola lingkungan yang lebih adil dan partisipatif. Provinsi yang lebih dekat dengan rakyat seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semu yang meninggalkan kerusakan ekologis.

Alam Luwu Raya bukan objek eksploitasi, melainkan ruang hidup yang menopang keberlangsungan generasi hari ini dan masa depan. Hutan, sungai, laut, dan tanah adat adalah identitas, sumber kehidupan, sekaligus warisan yang wajib dijaga. Tanpa keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat lokal, pembangunan kehilangan makna keadilannya.

Suara perlawanan dari Tanalili juga harus dibaca sebagai suara perempuan. Perempuan adalah pihak yang paling pertama merasakan dampak ketimpangan dan kerusakan lingkungan ketika air bersih sulit diakses, lahan pertanian rusak, konflik agraria meningkat, dan ruang hidup semakin menyempit. Namun suara perempuan masih sering tidak terdengar dalam proses pengambilan kebijakan.

Aksi ini menjadi ruang penting untuk menegaskan bahwa perjuangan Luwu Raya juga adalah perjuangan perempuan. Demokrasi tidak hanya hidup di ruang sidang dan meja rapat, tetapi juga di jalanan, di batas wilayah, dan di suara rakyat yang menolak untuk terus diam menghadapi ketidakadilan struktural.

Di Tanalili, api perjuangan itu kembali dinyalakan bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesadaran; bukan dengan amarah, tetapi dengan harapan. Saya berdiri di barisan itu sebagai perempuan Luwu Utara, sebagai anak dari tanah Luwu Raya, dan sebagai bagian dari rakyat yang percaya bahwa harga diri, keadilan, dan masa depan tidak bisa terus ditunda. Sebab bagi kami, Luwu Raya bukan sekadar wilayah yang ingin dimekarkan. Ia adalah rumah, dan rumah layak diperjuangkan.

#LuwuRayaHargaMati

#MekarkanProvinsiLuwuRaya

#HidupRakyatLuwuRaya